こんにちは、とはのです。

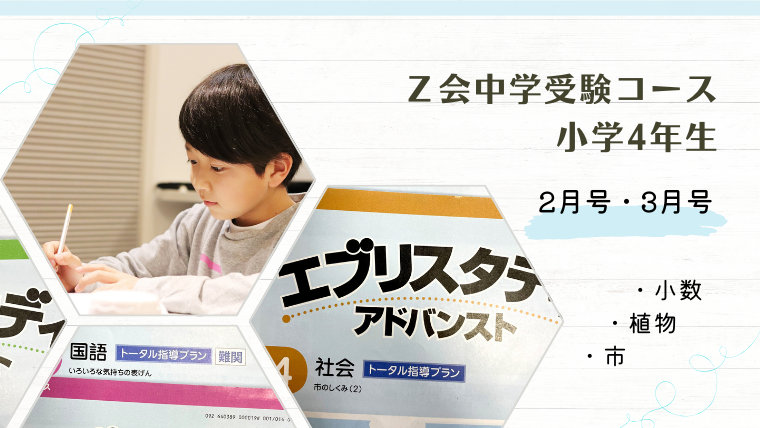

今回はZ会・中学受験コースの小学4年生2月号・3月号について。

小学4年生については、以前、前半期と後半期で分けてざっと書いたのですが、あらためてテキストを見直して内容に触れていきたいと思います。

-

-

Z会・小4の中学受験コース【心に余裕?】前半期の感想まとめ

こんにちは、とはのです。 今回はZ会・小4の中学受験コースについて半年分(2月号~7月号)までの所感とともに、中学受験についても触れたいと思います。 以前は小学 ...

続きを見る

-

-

Z会・小4中学受験コース【点数低・メンタル強】後半期の感想

こんにちは、とはのです。 今回はZ会・小4の中学受験コースの後半期・8月号~1月号の内容と子供の様子をお伝えします。 なお、毎号の単元・カリキュラムについてはざ ...

続きを見る

今回は小学4年生の2月号と3月号。教科ごとにまとめています。中学受験コースは2月開講なので、2月号が小4としての初めての号となります。

国語/2月号と3月号|小4・Z会の中学受験コース

国語に限らず、2月号と3月号は続いているような構成になっていました。

「言葉の学習」で「文の組み立て1・2」

「言葉の学習」のカテゴリでは、2月号では「文の組み立て1」、3月号では「文の組み立て2」と関連づいた内容で構成されています。

「文の組み立て1」(2月号)では、主語と述語の型。そして単文・重文・複文を学習。

文の種類は単文か重文かなどを選ぶ練習問題も1ページついています。

「文の組み立て2」(3月号)では、修飾語と被修飾語を解説。

どの言葉がどの言葉に対して説明しているのか(修飾しているのか)などを学習しました。

「文章表現」は読解文の内容を踏まえて考える

2月号、3月号に限らずの話ですが、文章表現の出題方法が小学4年生から変わりました。

小学3年生の「文章表現」は独立したカテゴリで出題されていましたが、小学4年生の文章表現は直前の読み取り(読解文)を踏まえたうえで出題されています。

2月号でも3月号でも、読解文の世界をより深く理解させるような出題の仕方です。

たとえば2月号では「もし(読解文に出てくる登場人物A)がこんなことをしたら、(登場人物B)はショックを受けると考えられる出来事を自由に想像しよう」といった出題がされました。3月号では「(読解文に出てくる登場人物A)はどう思っているか心の声を書いてみよう」です。

この取り組み(出題)はとても良いと感じます。

理由は、小学校の国語は同じ文章を何度も読んで問題に取り組みますが、こうした問題集やテストの国語(読解文)は一期一会、数分の短い時間で一部しか読むことができません。

そのため時間制限があるテストのとき、初見の文章から登場人物の心情や環境を短い時間で汲み取り、言語化するのは苦戦する可能性が出てきます。

Z会の文章表現では「読解文の背景を理解する→登場人物の立場になって書く」ことで、この部分をケアしているのではないでしょうか。

「決められた時間内で、文章内の状況をいち早く理解・整理する。同時に想像を膨らます。」訓練になっているのではと感じます。

月例テストは2回

月例テストの回数は小3では1回、小4では2回に増えました。

毎週テストだと気が重いけれど、月一回だと少ない。覚える単元も増えたので1回にまとめると大変。こういった理由も考えると、2回あってちょうど良いと感じます。

算数/2月号と3月号は「小数」|小4・Z会の中学受験コース

第一子にとって鬼門である算数。

算数も2月号と3月号が関連づいた構成で、どちらも「小数」がテーマでした。

小数の概念、仕組み、たし算とひき算が小4の2月号。わり算に重点を置いているのが小4の3月号です。

小4・3月号の算数ではわり算の性質を理解→小数のわり算へ

小4の3月号では、一番最初に「わり算の性質」を解説しています。

「わり算はわられる数とわる数に、同じ数をかけて計算・同じ数でわって計算、どちらをしても商が同じ」ということを説明しています。

あえてここでその説明をする理由は、「小数のわり算」がからんでくるからです。

小数でわる場合、その小数を10倍、100倍などして整数にしてから計算します。その際、わられる数も小数にかけた数と同じ数だけかけた状態にします。

そのうえでわり算の計算をするという流れは、単純に「小数のときは点をずらして計算する」という計算式を覚えるものではなく、意味を理解したうえで取り組むため、小数点の位置のズレなどのミスが防げるのではと思います。

理解せずに駆け足で進んでいた子供

こうしたZ会の意図はわかるものの、実際はというと、おそらく子供はあまり理解していなかったと思います。

そしてそれに気づいたのはいま。子供が上の学年になって、過去子供に任せていた部分を見直している「いま」です。

小4からはほぼ一人で取り組んでいましたが、テキストには空欄があったり、苦戦している様子がうかがえます。小3の終わりごろ、算数は中学受験コースを一旦休んでいた(教材は継続していた)時期があって、1月~3月くらいはその巻き返しで急ぎ取り組んでいたので、それも影響していたのかもしれません。

小数の問題は小5になっても単純なミスが多かったのですが、その理由が小4のテキストを見てわかったような気がしました。

算数の月例テストは無理しすぎない

算数も月例テストは月2回になりました。

上での経緯を書いたとおり、小数をあまり理解していなかったものの、月例テストで小数のミスはありませんでした。

苦手なりに、ミスがないように変な答えになっていないか、小数点の位置がおかしくないかなど、気をつけて見ていたようです。

2月号・3月号で習う小数以外の問題も出て、論理的な問題(問題文の条件のもと答えを導き出す問題)や概数なども、解けていました。

子供にしては算数の点数は悪くなかったです。

理科/2月号と3月号は「植物の成長」|小4・Z会の中学受験コース

小4の理科は2月号が「植物の成長(1)」、3月号が「植物の成長(2)」でした。

理科・小3と小4のテキストの違い

小3・1月号の理科は25ページ(次号予告・メモ(余白)ページ抜かす)。小4・2月号の理科は43ページ(メモページ抜かす)。

ボリュームアップしたようですが、そもそも小3がかなり薄く感じていたので、ようやく「テキストらしくなった」と感じます。

また、小3までは「体験学習」といった子供が実験をおこなう学習がありましたが、小4ではありません。

いろいろな実験はありますが、テキストに実験方法・経過・結果などすべて書かれているので、それを読んで理解していくことになります。

2月号は植物にとって必要なものと成長過程

2月号は「植物の成長(1)」がテーマ。

- 種子の発芽

- 植物の成長に必要なもの

- 植物の1年間

種子の発芽では、いんげん豆の種子が発芽するために必要なものはなにか。また、豆の中やそれぞれの部分の名称などを習いました。

その次に、発芽したあと、植物の成長に必要なものはなにかを学びます。

このあたりは単純に答えだけではなく、「実験をした結果、これらが必要となる」ということを解説してくれています。

たとえば、植物の成長に必要なものといえば、「水」や「日光」ということはすぐに出てきますが、それをどう証明すればいいか。

単純な実験をすればいいだけですが、どうすれば証明できるのかを学ぶことにもつながっているようにも感じます。

また、「でんぷん」(養分)についても、わかりやすく説明してくれています。

最後に「植物の1年間」です。

季節の移り変わりで植物がどう変化するかを解説しています。

例として、桜・ヘチマ・ススキの様子が挙げられていました。それぞれどのように冬越しをするのかなど、植物によって異なる様子を学べます。

3月号は花や葉に焦点

3月号も「植物の成長」がテーマですが、花や葉に焦点をあてています。

花の部分の名称、花粉の働き、光合成のしくみなど。また、植物の中にあるでんぷんがどのように動いているか、また性質がどのような理由でかわるのかなど解説されていました。

社会/2月号と3月号は「市のしくみ」|小4・Z会の中学受験コース

小4の社会は2月号が「市のしくみ(1)」、3月号が「市のしくみ(2)」でした。

社会・小3と小4のテキストの違い

理科と同様にページ数がアップしました。直前の小3・1月号では29ページ、小4・2月号は41ページあります。

テキスト構成も「体験学習」「第1回」「第2回」の3部構成でしたが、小4からは第1~4回までの4部構成です。

2月号は市・公共施設

2月号は市や公共施設の解説が主でした。

自分たちが住んでいる環境はどうやって管理されているのかの解説が書かれています。

市長の選出・働き・用語、各制度や運営まで、どのように暮らしに影響するかを学びます。

3月号は私たちを取り巻く環境

3月号は「市のしくみ(2)」がテーマですが、水やゴミなどに焦点をあてています。

どのように手元に届き、使ったものはどのように循環されるのかなど、図解とともに解説されているのでわかりやすいと思います。

資源有効利用促進法に属される代表的な法律や、その法律によって表示が定められているマーク(プラスチック、アルミ缶、スチール缶などのマーク)についても説明されていました。

身近なテーマが多い分、押し付け・詰め込みに注意

小学4年生くらいであれば、市役所や公共施設を見学したり、選挙や公約といったニュースでも出てくる言葉に敏感になったりする学年。

ゴミマークなども普段から目にするところにあるので、そうした日常と紐づけて定着化していくと良いかもしれませんね。

付記

ただ、すべての事柄を勉強と紐づけることはおすすめしません。

ちょっとした会話も、「それ、この間ならったよね。覚えてる?」「このニュース見て、習ったことがでているよ」なんて言われたら、会話の意欲が削がれてしまいますよね。

ほどほど。押し付けない程度に日常に含ませていく程度が良いと感じます。

また、公共施設や技術館などに行く場合も、いろいろなことを知ったり経験できたりする遊びの一環として連れて行くほうが良いかもしれません。

-

-

建て替え決定の科学技術館に行ってきた・1964年開館の歴史に幕

東京千代田区にある科学技術館の建て替えが決定しました。 工事の時期は調整中となっていますが、工事後の開業は2035年度を予定しているとのこと。 現時点で11年後 ...

続きを見る

学年が変わると学習量が増えるので注意

小4のときはほぼ子供に任せきりですすめていましたが、やはり見返してみるといろいろと穴がありました。

ただ、学年が変わると一気に勉強量が増えるので、あまり全部を完璧にしすぎず、ときには子供に逃げ道も作ってあげながら見守ってあげたほうがいいかなと思います。

Z会のペースに慣れてきたら、徐々に苦手な部分などをフォローしていくと良いかもしれませんね。